- Startseite >

- Lage >

- Bayern >

- Archiv

Niedrigwasser-Lagebericht Bayern

Ausgegeben am 25.07.25, 16:30 Uhr

Im bisherigen Abflussjahr 31 Prozent zu wenig Niederschlag in Nordbayern und 27 Prozent in Südbayern. Rund 65 Prozent der Fließgewässer-Messstellen und 51 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen sowie Quellen zeigen niedrige Verhältnisse. Vereinzelt führen kleinere Gewässer kein Wasser mehr.

Witterung:

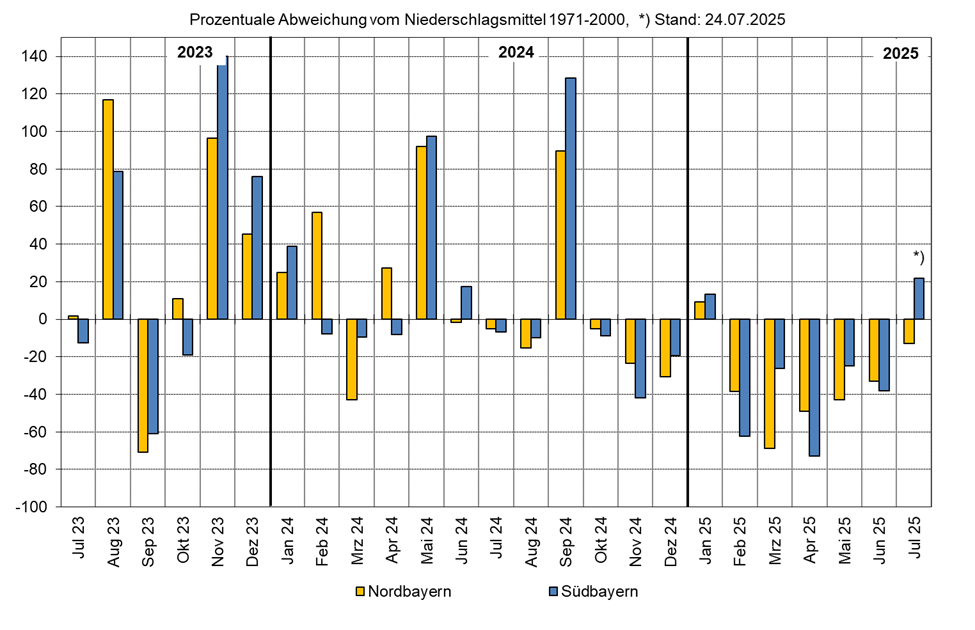

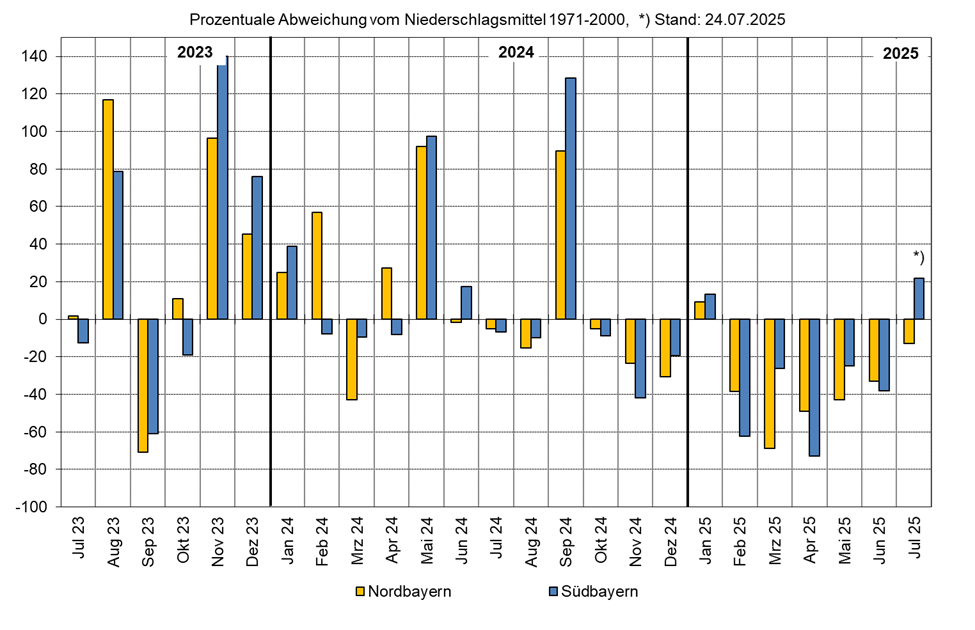

Der bisherige Juli war geprägt von häufigen Tiefdruckgebieten, die teils aus westlichen oder nördlichen Richtungen nach Bayern gelangten. Insbesondere Südbayern erlebte häufiger stärkere Regenfälle und dies zeigt sich auch in der aktuellen Niederschlagsbilanz (Abb. 1). Die Niederschlagssumme im bisherigen Abflussjahr (01.11.2024 bis 24.07.2025) beträgt für Südbayern 560mm (73% vom Mittel 1971 bis 2000) und für Nordbayern 400mm (69% vom Mittel). Der Niederschlags-/Dürreindex (SPI) der letzten 90 Tage zeigt nur noch für einzelne fränkische und oberbayerische Bereiche „extrem trockene“ Verhältnisse. Im laufenden Jahr reicht die Anzahl der Sommertage mit Höchsttemperaturen von mindestens 25°C derzeit von 17 (Hof) über 38 (München, Nürnberg) bis 47 (Regensburg). Die Anzahl der heißen Tage mit Höchsttemperaturen von mindestens 30°C hat sich kaum geändert (Hof: 1, Augsburg: 9, Regensburg: 19).

Fließgewässer:

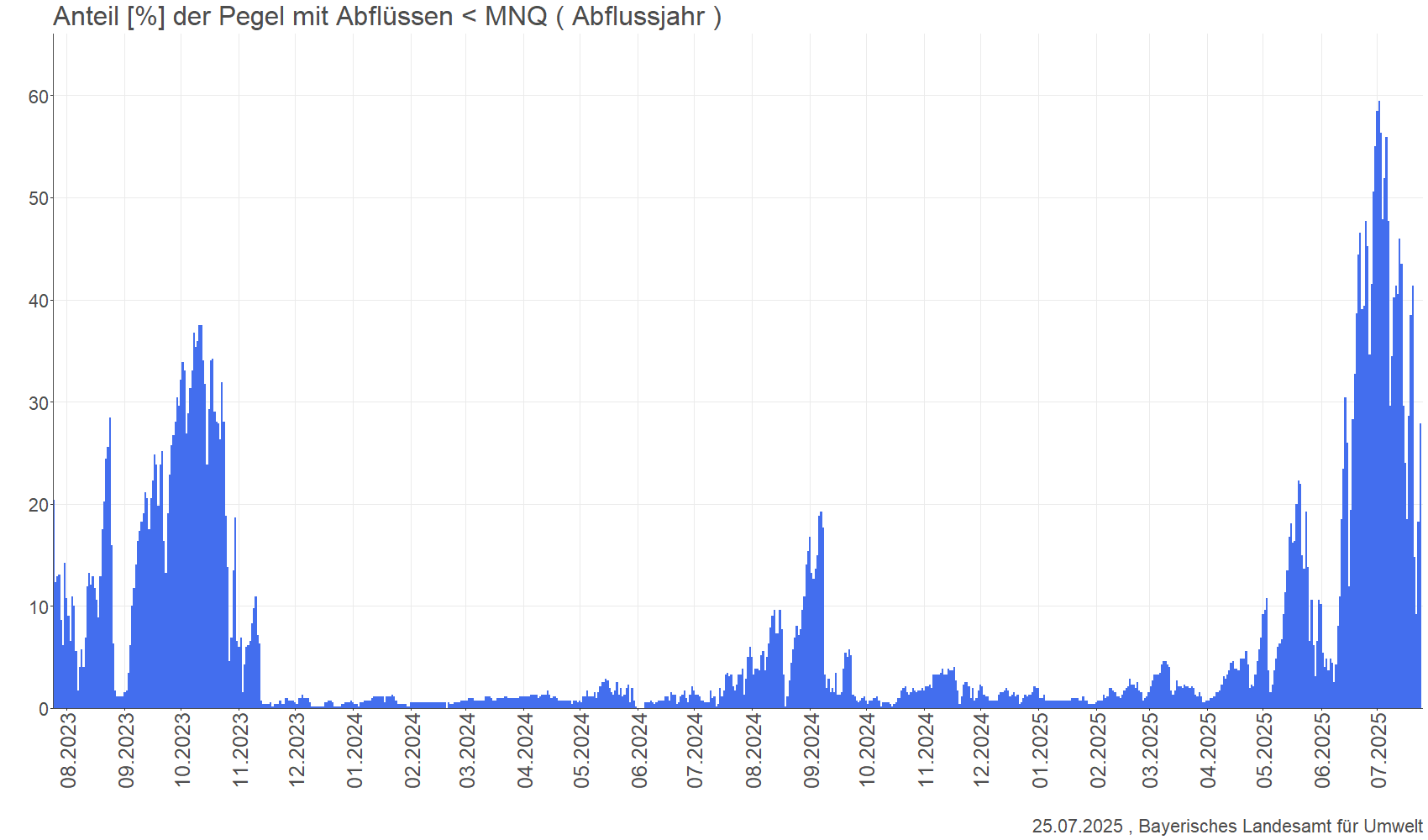

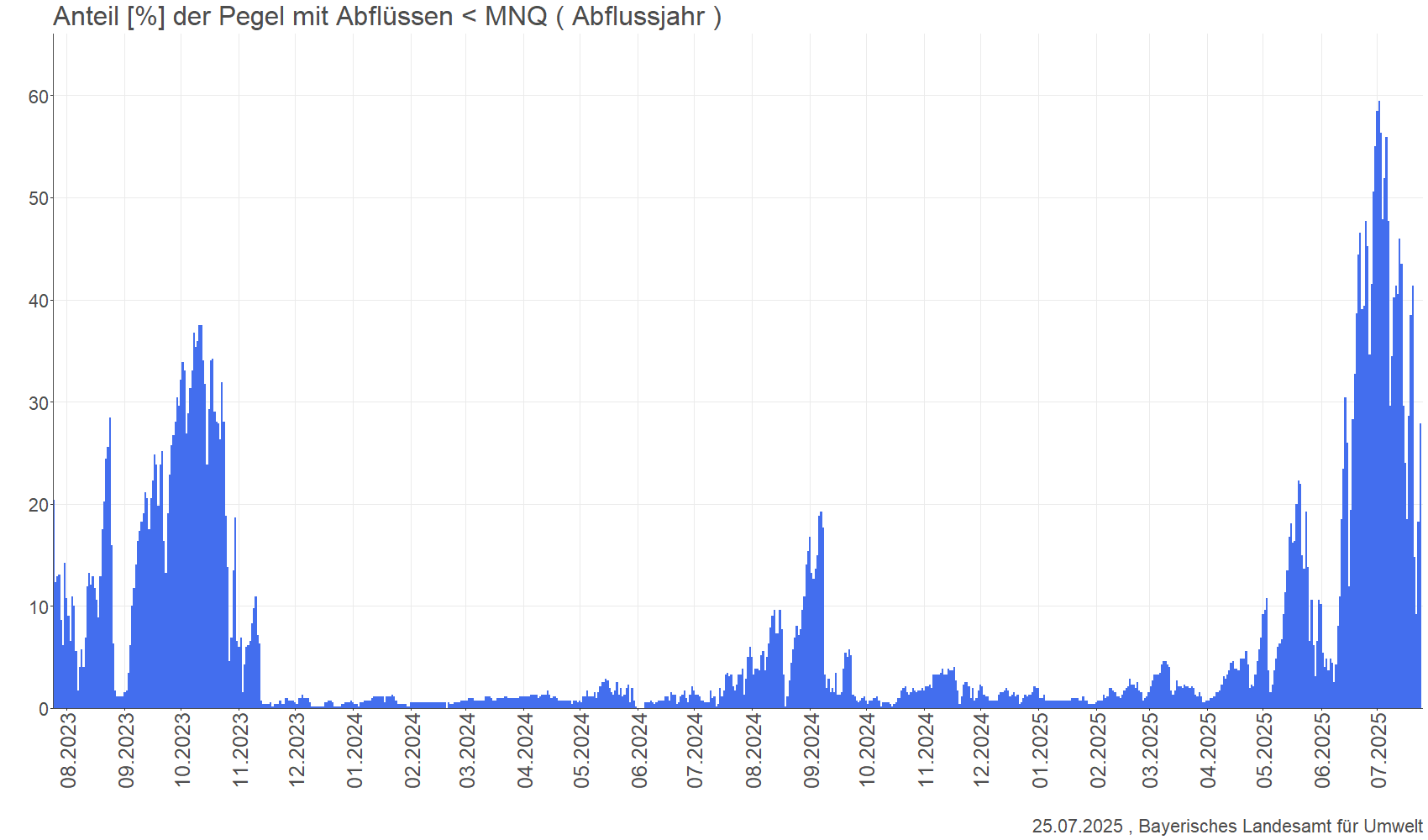

Aktuell werden im NID an über 65% der Pegel niedrige bis sehr niedrige Abflüsse beobachtet und an ca. 25 % der Messstellen ist der mittlere Niedrigwasserabfluss (MNQ) unterschritten. Die regional gefallenen Niederschläge der letzten Tage haben die Abflüsse zwar steigen lassen, vereinzelt sind diese jedoch bereits wieder unter die Niedrigwasserschwellen gefallen (Abb. 3). Im bisherigen Jahresverlauf der Abflüsse werden seit Februar 2025 an den meisten Gewässern deutlich unterdurchschnittliche mittlere monatliche Abflüsse gemessen.

Seen und Speicher:

An den größeren Seen im Süden Bayerns sind die Wasserstände in den letzten beiden Wochen meist gestiegen. Nur der Waginger See, Simsee und der Starnberger See werden weiterhin als sehr niedrig klassifiziert. Insgesamt sind an den Seen die monatlichen mittleren Wasserstände im bisherigen Jahresverlauf 2025 unterdurchschnittlich.

Die Betriebsräume der staatlichen Wasserspeicher mit der Funktion Niedrigwasseraufhöhung sind derzeit zu rd. 60 bis 100% gefüllt. Diese Volumina können für die Niedrigwasseraufhöhung in Anspruch genommen werden. Davon ausgenommen ist die Trinkwassertalsperre Mauthaus, welche aufgrund von Sanierungen derzeit keine Niedrigwasseraufhöhung leistet.

Am Überleitungssystem Donau-Main liegt planmäßiger Normalbetrieb vor. Die zeitweise Einbeziehung des Großen Brombachsees wurde ab dem 07.07.2025 schrittweise wieder eingestellt. Das Überleitungssystem Donau-Main versorgt derzeit über den Main-Donau-Kanal unter Mitwirkung des Rothsees das Maingebiet mit Donauwasser.

Am Eixendorfer See konnte der neu errichtete Entnahmeturm in den technischen Probebetrieb, ohne Schichtung des Sees, genommen werden. Die Niedrigwasseraufhöhung erfolgt in Abstimmung mit diesem Probebetrieb.

An der Trinkwassertalsperre Mauthaus musste zur Durchführung von Sanierungsarbeiten an der Hochwasserentlastungsanlage der Wasserstand abgesenkt werden. Dennoch kann sie und auch die Trinkwassertalsperre Frauenau zur Wasserlieferung an die Fernwasserversorger herangezogen werden.

Grundwasserstände:

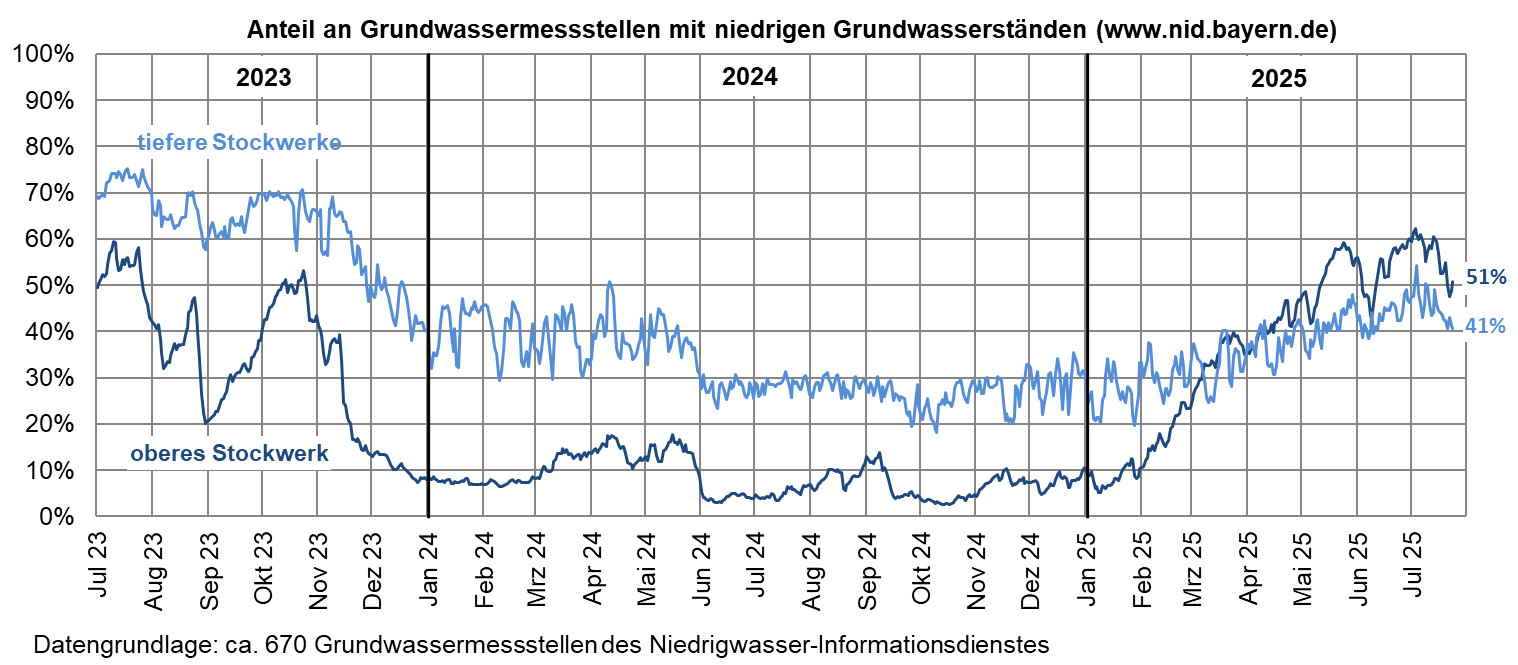

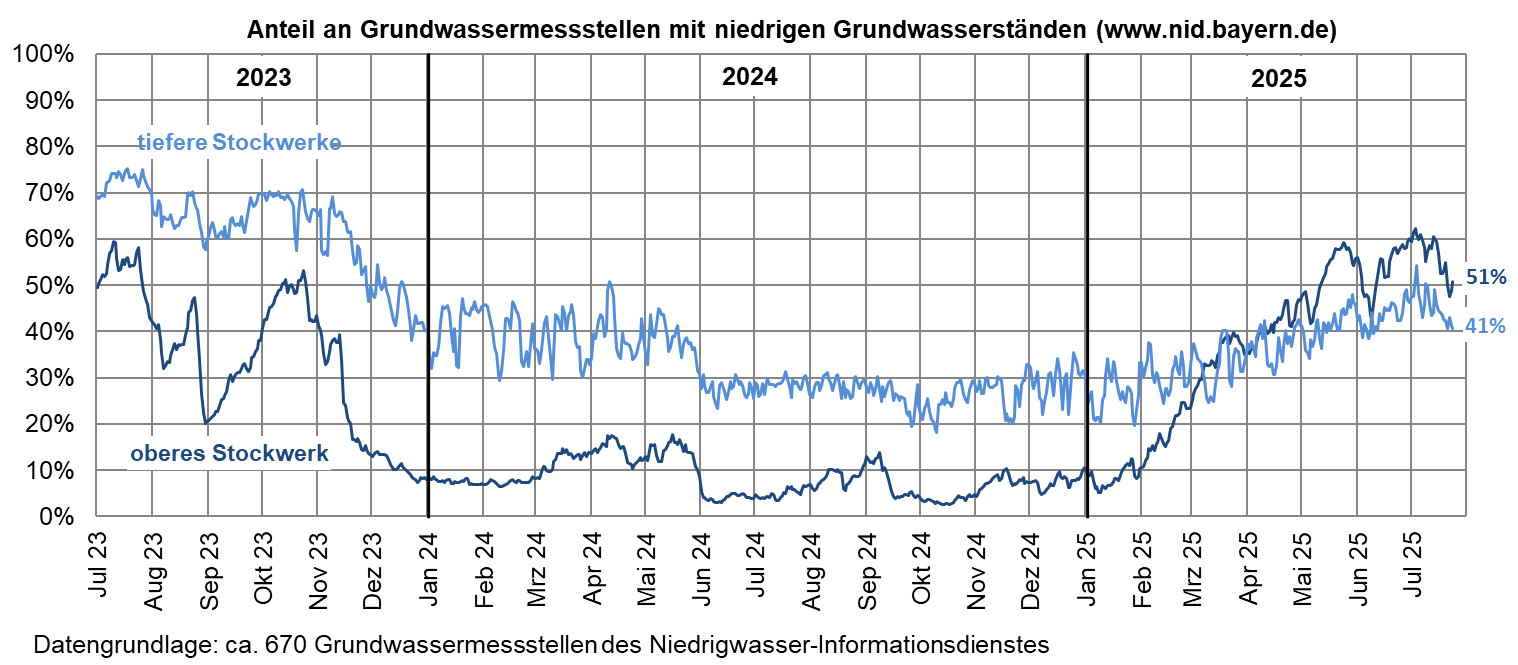

Aktuell weisen rund 51 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen und Quellen niedrige und sehr niedrige Messwerte auf. In den tieferen Grundwasserstockwerken zeigen rund 41 Prozent der Messstellen eine Niedrigwassersituation. Vereinzelt werden neue Niedrigstwerte registriert.

Entwicklung der Grundwasserstände und Quellschüttungen

Das Winterhalbjahr 2024/25 (November bis April) war in Bayern das dritttrockenste der Beobachtungsreihe. Da aber im Winterhalbjahr ein Großteil der jährlichen Grundwasserneubildung aus Niederschlag und die damit einhergehende Erholung der Grundwasserstände stattfindet, hat sich seit ca. Anfang Mai an der Mehrheit der bayerischen Grundwassermessstellen und Quellen eine Niedrigwassersituation ausgebildet. In vielen Regionen sind somit die positiven Effekte des überdurchschnittlich feuchten und grundwasserneubildungsreichen Jahres 2024 wieder zurückgegangen, bzw. nicht mehr vorhanden. In der Folge liegt der aktuelle Anteil von Messstellen mit niedrigen bzw. sehr niedrigen Messwerten bei rund 51% (Abb. 2). Verglichen mit den Vorjahren bedeutet dies für Ende Juli einen niedrigeren Anteil wie zuletzt im Trockenjahr 2022 registriert (2020: 44%, 2021: 20%, 2022: 74%, 2023: 58%, 2024: 5%).

Aktuell werden in Bereichen des voralpinen Moränengürtels, in Teilen des Schwäbischen und Fränkischen Jura, in Teilen des Verbreitungsgebietes des Buntsandsteins in Unterfranken sowie in Teilen der ergiebigen Grundwasservorkommen entlang der Donau und der Münchner Schotterebene derzeit noch durchschnittliche bis teilweise überdurchschnittliche Werte gemessen.

Die Niederschläge der letzten Tage führten an vielen fließgewässernahen und flachen Grundwassermessstellen zu einem leichten Anstieg der Grundwasserstände. Hingegen wird an den meisten Messstellen mit mächtiger Bodenüberdeckung weiterhin eine Abnahme der Grundwasserstände registriert. Sollte sich erneut eine anhaltend trockener Witterung einstellen, wird sich die Niedrigwassersituation wieder verschärfen.

Entwicklung der Grundwasserstände in den tieferen Grundwasserstockwerken

Die Anzahl der als niedrig und sehr niedrig klassifizierten Grundwassermessstellen beträgt derzeit rund 41%, was insgesamt eine etwas bessere Situation als in den Jahren 2020 bis 2023 darstellt (2020: 71%, 2021: 54%, 2022: 72%, 2023: 71%, 2024: 29%). Von einer nachhaltigen Erholung der Grundwasservorkommen der tieferen Grundwasserstockwerke auf Grund der neubildungsreicheren Jahre 2023 und 2024 kann in Folge der Entwicklung der letzten Monate jedoch nicht gesprochen werden.

Besonders von niedrigen Grundwasserständen betroffen sind aktuell mehrere Messstellen des mittelfränkischen Sandsteinkeupers, Teile des Tertiärs zwischen Alpenvorland und Donau sowie einzelne Messstellen im nördlichen Franken.

Entwicklung der Grundwasserneubildung in den letzten Jahren

Aufgrund der zu geringen Niederschläge der letzten Jahre weist die Grundwasserneubildung in Bayern im Zeitraum 2003 bis 2024 ein mittleres jährliches Defizit von rd. 13 % auf. Erst durch das nasse Jahr 2024 konnten die zuletzt gehäuft aufgetretenen Trockenjahre (2015, 2018, 2019, 2020, 2022) wieder etwas ausgeglichen werden.

Trinkwasserversorgung:

Die öffentliche Trinkwasserversorgung in Bayern ist gewährleistet. Beobachtet werden allerdings bei einer Reihe von Quellen und Brunnen der Wasserversorgung geringe Quellschüttungen und niedrige bzw. sinkende Grundwasserstände. Solche Hinweise liegen aus den fränkischen Regierungsbezirken, aus dem Allgäu und Südostbayern vor. Die Niederschläge der letzten Tage stabilisierten die Situation, führten jedoch noch zu keiner spürbaren Trendumkehr. Aktuell zeigen sich zumeist noch keine Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung. Bei anhaltend trockener Witterung kann es zu vereinzelten, lokal beschränkten temporären Engpässen in der öffentlichen Trinkwasserversorgung kommen. Betroffen sind eher kleinere Wasserversorger und eher solche mit Quellwassernutzungen. So haben in einigen Fällen Wasserversorger bereits Maßnahmen ergriffen: vorsorglicher Aufruf zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser, Anordnung über Beschränkungen des Gebrauchs (z. B. Einschränkungen zur Befüllung von Swimmingpools und bei Bewässerung), Inbetriebnahme von Verbundleitungen zu benachbarten Wasserversorgern, Zuspeisung von Trinkwasser in ihre Anlage (z.B. mittels Tankwagen) oder Vorbereitung der Inbetriebnahme einer stillgelegten Gewinnungsanlage.

Gewässerökologie Fließgewässer und Seen:

Durch die witterungsbedingt kühleren Wassertemperaturen und die Niederschläge der letzten Woche hat sich die Situation weiter entspannt.

An Donau und Main liegen aktuell keine Warnungen vor. Die Wassertemperaturen und die Sauerstoffgehalte haben sich auf moderaten Werten stabilisiert.

In ganz Bayern sind kleinere Gewässer weiterhin teilweise oder ganz ausgetrocknet oder füllen sich nur langsam wieder. Durch stärkere Niederschläge sind zusätzliche Stoffeinträge aus der Fläche oder aus der Mischwasserentlastung zu erwarten, die zu Sauerstoffabnahmen führen können. Es besteht weiterhin die Gefahr lokaler Fischsterben.

Entwicklung in den Seen

Die dieses Jahr sehr früh aufgetretenen Hitzewellen haben eine starke Erwärmung der oberen Seebereiche bewirkt. Bei einigen Seen wurden Spitzenwerte bis zu knapp 30°C an der Oberfläche erreicht. Durch die Regenfälle und die kühleren Temperaturen zuletzt haben sich diese Werte aber normalisiert.

Für einige kleinere, aber auch große Seen galten in den vergangenen Wochen Badewarnungen und auch Badeverbote, sie konnten teilweise aufgehoben werden. Weitere Massenentwicklungen von Mikroorganismen, die zu Badewarnungen und Badeverboten führen, finden statt. Die Gründe für die Einschränkungen liegen bei den betroffenen Seen hauptsächlich in massenhaftem Vorkommen von Blaualgen. Diese Algenblüten werden von größerer Wärme und höheren Nährstoffgehalten gefördert. Blaualgen oder auch Cyanobakterien können Toxine (Giftstoffe) bilden und auch zu Hautreaktionen führen. Eine bei uns erst seit einigen Jahren relevante Blaualgenart, die sich bevorzugt in Flachwasserbereichen findet, scheint in Ausbreitung zu sein und führte zu Badewarnungen. Ein Badeverbot wegen erhöhter Keimbelastung wurde erlassen.

Die Wasserstände der natürlichen Seen haben sich in den meisten Fällen normalisiert. Uferbereiche der noch von Niedrigwasser betroffenen Seen sind nach wie vor in größeren Teilen trockengefallen. Die dort siedelnden auf Wasser angewiesenen Organismen sind in größere Tiefen ausgewichen oder abgestorben, wie z.B. die Pflanzen, Algen und wenig mobile Muscheln der Flachwasserzone. Röhrichtbestände sind vielerorts von der Wasserfläche abgeschnitten und stehen als Rückzugsraum, Schutzzone vor Fraßfeinden und Laichhabitat für Fische und Insekten nicht mehr zur Verfügung.

Starkregenereignisse gerade auf ausgetrocknete Böden können durch Oberflächenabfluss sehr hohe Nähr- und Schadstoffgehalte in die Seeufer und die Zuflüsse schwemmen. Die Auswirkungen daraus bleiben abzuwarten.

Ausblick:

Die derzeitige Basis-Witterungsvorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klassifiziert von den nächsten vier Kalenderwochen (KW 31 bis 34) die KW 31 als normal bis trocken und die Folgewochen als trocken. Die derzeitige Prognose der Lufttemperatur geht von zwei zu kalten (KW 31 und 32) und zwei zu warmen Wochen (KW 33 und 34) aus. Diese Einstufungen der DWD-Witterungsvorhersage ergeben sich aus dem Vergleich mit dem Referenzzeitraum 2005 bis 2024.

Die derzeit aufeinanderfolgenden schauerartigen, gebietsweise länger anhaltenden Regenfälle werden die Niedrigwassersituation etwas abschwächen.

Witterung:

Der bisherige Juli war geprägt von häufigen Tiefdruckgebieten, die teils aus westlichen oder nördlichen Richtungen nach Bayern gelangten. Insbesondere Südbayern erlebte häufiger stärkere Regenfälle und dies zeigt sich auch in der aktuellen Niederschlagsbilanz (Abb. 1). Die Niederschlagssumme im bisherigen Abflussjahr (01.11.2024 bis 24.07.2025) beträgt für Südbayern 560mm (73% vom Mittel 1971 bis 2000) und für Nordbayern 400mm (69% vom Mittel). Der Niederschlags-/Dürreindex (SPI) der letzten 90 Tage zeigt nur noch für einzelne fränkische und oberbayerische Bereiche „extrem trockene“ Verhältnisse. Im laufenden Jahr reicht die Anzahl der Sommertage mit Höchsttemperaturen von mindestens 25°C derzeit von 17 (Hof) über 38 (München, Nürnberg) bis 47 (Regensburg). Die Anzahl der heißen Tage mit Höchsttemperaturen von mindestens 30°C hat sich kaum geändert (Hof: 1, Augsburg: 9, Regensburg: 19).

Fließgewässer:

Aktuell werden im NID an über 65% der Pegel niedrige bis sehr niedrige Abflüsse beobachtet und an ca. 25 % der Messstellen ist der mittlere Niedrigwasserabfluss (MNQ) unterschritten. Die regional gefallenen Niederschläge der letzten Tage haben die Abflüsse zwar steigen lassen, vereinzelt sind diese jedoch bereits wieder unter die Niedrigwasserschwellen gefallen (Abb. 3). Im bisherigen Jahresverlauf der Abflüsse werden seit Februar 2025 an den meisten Gewässern deutlich unterdurchschnittliche mittlere monatliche Abflüsse gemessen.

Seen und Speicher:

An den größeren Seen im Süden Bayerns sind die Wasserstände in den letzten beiden Wochen meist gestiegen. Nur der Waginger See, Simsee und der Starnberger See werden weiterhin als sehr niedrig klassifiziert. Insgesamt sind an den Seen die monatlichen mittleren Wasserstände im bisherigen Jahresverlauf 2025 unterdurchschnittlich.

Die Betriebsräume der staatlichen Wasserspeicher mit der Funktion Niedrigwasseraufhöhung sind derzeit zu rd. 60 bis 100% gefüllt. Diese Volumina können für die Niedrigwasseraufhöhung in Anspruch genommen werden. Davon ausgenommen ist die Trinkwassertalsperre Mauthaus, welche aufgrund von Sanierungen derzeit keine Niedrigwasseraufhöhung leistet.

Am Überleitungssystem Donau-Main liegt planmäßiger Normalbetrieb vor. Die zeitweise Einbeziehung des Großen Brombachsees wurde ab dem 07.07.2025 schrittweise wieder eingestellt. Das Überleitungssystem Donau-Main versorgt derzeit über den Main-Donau-Kanal unter Mitwirkung des Rothsees das Maingebiet mit Donauwasser.

Am Eixendorfer See konnte der neu errichtete Entnahmeturm in den technischen Probebetrieb, ohne Schichtung des Sees, genommen werden. Die Niedrigwasseraufhöhung erfolgt in Abstimmung mit diesem Probebetrieb.

An der Trinkwassertalsperre Mauthaus musste zur Durchführung von Sanierungsarbeiten an der Hochwasserentlastungsanlage der Wasserstand abgesenkt werden. Dennoch kann sie und auch die Trinkwassertalsperre Frauenau zur Wasserlieferung an die Fernwasserversorger herangezogen werden.

Grundwasserstände:

Aktuell weisen rund 51 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen und Quellen niedrige und sehr niedrige Messwerte auf. In den tieferen Grundwasserstockwerken zeigen rund 41 Prozent der Messstellen eine Niedrigwassersituation. Vereinzelt werden neue Niedrigstwerte registriert.

Entwicklung der Grundwasserstände und Quellschüttungen

Das Winterhalbjahr 2024/25 (November bis April) war in Bayern das dritttrockenste der Beobachtungsreihe. Da aber im Winterhalbjahr ein Großteil der jährlichen Grundwasserneubildung aus Niederschlag und die damit einhergehende Erholung der Grundwasserstände stattfindet, hat sich seit ca. Anfang Mai an der Mehrheit der bayerischen Grundwassermessstellen und Quellen eine Niedrigwassersituation ausgebildet. In vielen Regionen sind somit die positiven Effekte des überdurchschnittlich feuchten und grundwasserneubildungsreichen Jahres 2024 wieder zurückgegangen, bzw. nicht mehr vorhanden. In der Folge liegt der aktuelle Anteil von Messstellen mit niedrigen bzw. sehr niedrigen Messwerten bei rund 51% (Abb. 2). Verglichen mit den Vorjahren bedeutet dies für Ende Juli einen niedrigeren Anteil wie zuletzt im Trockenjahr 2022 registriert (2020: 44%, 2021: 20%, 2022: 74%, 2023: 58%, 2024: 5%).

Aktuell werden in Bereichen des voralpinen Moränengürtels, in Teilen des Schwäbischen und Fränkischen Jura, in Teilen des Verbreitungsgebietes des Buntsandsteins in Unterfranken sowie in Teilen der ergiebigen Grundwasservorkommen entlang der Donau und der Münchner Schotterebene derzeit noch durchschnittliche bis teilweise überdurchschnittliche Werte gemessen.

Die Niederschläge der letzten Tage führten an vielen fließgewässernahen und flachen Grundwassermessstellen zu einem leichten Anstieg der Grundwasserstände. Hingegen wird an den meisten Messstellen mit mächtiger Bodenüberdeckung weiterhin eine Abnahme der Grundwasserstände registriert. Sollte sich erneut eine anhaltend trockener Witterung einstellen, wird sich die Niedrigwassersituation wieder verschärfen.

Entwicklung der Grundwasserstände in den tieferen Grundwasserstockwerken

Die Anzahl der als niedrig und sehr niedrig klassifizierten Grundwassermessstellen beträgt derzeit rund 41%, was insgesamt eine etwas bessere Situation als in den Jahren 2020 bis 2023 darstellt (2020: 71%, 2021: 54%, 2022: 72%, 2023: 71%, 2024: 29%). Von einer nachhaltigen Erholung der Grundwasservorkommen der tieferen Grundwasserstockwerke auf Grund der neubildungsreicheren Jahre 2023 und 2024 kann in Folge der Entwicklung der letzten Monate jedoch nicht gesprochen werden.

Besonders von niedrigen Grundwasserständen betroffen sind aktuell mehrere Messstellen des mittelfränkischen Sandsteinkeupers, Teile des Tertiärs zwischen Alpenvorland und Donau sowie einzelne Messstellen im nördlichen Franken.

Entwicklung der Grundwasserneubildung in den letzten Jahren

Aufgrund der zu geringen Niederschläge der letzten Jahre weist die Grundwasserneubildung in Bayern im Zeitraum 2003 bis 2024 ein mittleres jährliches Defizit von rd. 13 % auf. Erst durch das nasse Jahr 2024 konnten die zuletzt gehäuft aufgetretenen Trockenjahre (2015, 2018, 2019, 2020, 2022) wieder etwas ausgeglichen werden.

Trinkwasserversorgung:

Die öffentliche Trinkwasserversorgung in Bayern ist gewährleistet. Beobachtet werden allerdings bei einer Reihe von Quellen und Brunnen der Wasserversorgung geringe Quellschüttungen und niedrige bzw. sinkende Grundwasserstände. Solche Hinweise liegen aus den fränkischen Regierungsbezirken, aus dem Allgäu und Südostbayern vor. Die Niederschläge der letzten Tage stabilisierten die Situation, führten jedoch noch zu keiner spürbaren Trendumkehr. Aktuell zeigen sich zumeist noch keine Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung. Bei anhaltend trockener Witterung kann es zu vereinzelten, lokal beschränkten temporären Engpässen in der öffentlichen Trinkwasserversorgung kommen. Betroffen sind eher kleinere Wasserversorger und eher solche mit Quellwassernutzungen. So haben in einigen Fällen Wasserversorger bereits Maßnahmen ergriffen: vorsorglicher Aufruf zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser, Anordnung über Beschränkungen des Gebrauchs (z. B. Einschränkungen zur Befüllung von Swimmingpools und bei Bewässerung), Inbetriebnahme von Verbundleitungen zu benachbarten Wasserversorgern, Zuspeisung von Trinkwasser in ihre Anlage (z.B. mittels Tankwagen) oder Vorbereitung der Inbetriebnahme einer stillgelegten Gewinnungsanlage.

Gewässerökologie Fließgewässer und Seen:

Durch die witterungsbedingt kühleren Wassertemperaturen und die Niederschläge der letzten Woche hat sich die Situation weiter entspannt.

An Donau und Main liegen aktuell keine Warnungen vor. Die Wassertemperaturen und die Sauerstoffgehalte haben sich auf moderaten Werten stabilisiert.

In ganz Bayern sind kleinere Gewässer weiterhin teilweise oder ganz ausgetrocknet oder füllen sich nur langsam wieder. Durch stärkere Niederschläge sind zusätzliche Stoffeinträge aus der Fläche oder aus der Mischwasserentlastung zu erwarten, die zu Sauerstoffabnahmen führen können. Es besteht weiterhin die Gefahr lokaler Fischsterben.

Entwicklung in den Seen

Die dieses Jahr sehr früh aufgetretenen Hitzewellen haben eine starke Erwärmung der oberen Seebereiche bewirkt. Bei einigen Seen wurden Spitzenwerte bis zu knapp 30°C an der Oberfläche erreicht. Durch die Regenfälle und die kühleren Temperaturen zuletzt haben sich diese Werte aber normalisiert.

Für einige kleinere, aber auch große Seen galten in den vergangenen Wochen Badewarnungen und auch Badeverbote, sie konnten teilweise aufgehoben werden. Weitere Massenentwicklungen von Mikroorganismen, die zu Badewarnungen und Badeverboten führen, finden statt. Die Gründe für die Einschränkungen liegen bei den betroffenen Seen hauptsächlich in massenhaftem Vorkommen von Blaualgen. Diese Algenblüten werden von größerer Wärme und höheren Nährstoffgehalten gefördert. Blaualgen oder auch Cyanobakterien können Toxine (Giftstoffe) bilden und auch zu Hautreaktionen führen. Eine bei uns erst seit einigen Jahren relevante Blaualgenart, die sich bevorzugt in Flachwasserbereichen findet, scheint in Ausbreitung zu sein und führte zu Badewarnungen. Ein Badeverbot wegen erhöhter Keimbelastung wurde erlassen.

Die Wasserstände der natürlichen Seen haben sich in den meisten Fällen normalisiert. Uferbereiche der noch von Niedrigwasser betroffenen Seen sind nach wie vor in größeren Teilen trockengefallen. Die dort siedelnden auf Wasser angewiesenen Organismen sind in größere Tiefen ausgewichen oder abgestorben, wie z.B. die Pflanzen, Algen und wenig mobile Muscheln der Flachwasserzone. Röhrichtbestände sind vielerorts von der Wasserfläche abgeschnitten und stehen als Rückzugsraum, Schutzzone vor Fraßfeinden und Laichhabitat für Fische und Insekten nicht mehr zur Verfügung.

Starkregenereignisse gerade auf ausgetrocknete Böden können durch Oberflächenabfluss sehr hohe Nähr- und Schadstoffgehalte in die Seeufer und die Zuflüsse schwemmen. Die Auswirkungen daraus bleiben abzuwarten.

Ausblick:

Die derzeitige Basis-Witterungsvorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klassifiziert von den nächsten vier Kalenderwochen (KW 31 bis 34) die KW 31 als normal bis trocken und die Folgewochen als trocken. Die derzeitige Prognose der Lufttemperatur geht von zwei zu kalten (KW 31 und 32) und zwei zu warmen Wochen (KW 33 und 34) aus. Diese Einstufungen der DWD-Witterungsvorhersage ergeben sich aus dem Vergleich mit dem Referenzzeitraum 2005 bis 2024.

Die derzeit aufeinanderfolgenden schauerartigen, gebietsweise länger anhaltenden Regenfälle werden die Niedrigwassersituation etwas abschwächen.

Abb.1: Abweichungen vom mittleren Monatsniederschlag (1971-2000) für die Regionen Nordbayern (Bayern, nördlich der Donau) und Südbayern (Bayern, südlich der Donau) im Verlauf der letzten 2 Jahre.

Abb.2: Anteil an Grundwassermessstellen und Quellen mit der Klassifizierung niedrig, sehr niedrig bzw. neuer Niedrigstwert im oberen Grundwasserstockwerk (dunkelblaue Linie) und den tieferen Stockwerken (blaue Linie) im Verlauf der letzten 2 Jahre.

Abb.3: Anteil der Pegel an Fließgewässern mit einer Klassifizierung sehr niedrig im Verlauf der letzten 2 Jahre.