- Startseite >

- Lage >

- Bayern >

- Archiv

Niedrigwasser-Lagebericht Bayern

Ausgegeben am 18.09.25, 15:30 Uhr

Im bisherigen Abflussjahr beträgt das Niederschlagsdefizit für Nordbayern 25 und für Südbayern 22 Prozent. Rund 81 Prozent der Fließgewässer-Messstellen und 43 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen sowie Quellen zeigen niedrige Verhältnisse.

Witterung:

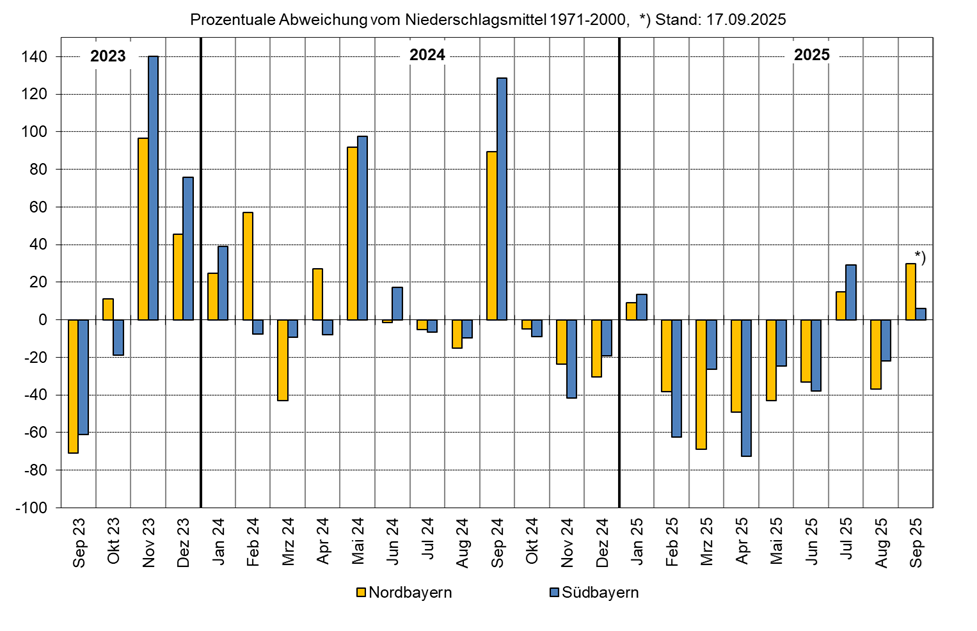

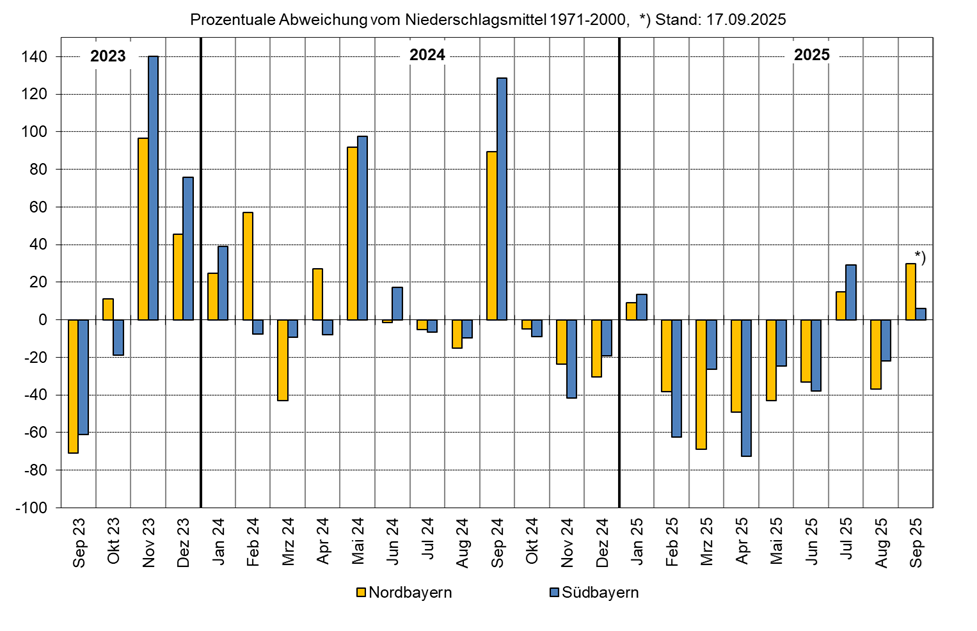

Im bisherigen September gelangten bei häufiger südwestlicher bis westlicher Strömung alle zwei bis drei Tage neue Tiefdruckgebiete mit flächenhaften Regenfällen nach Bayern und deshalb fällt die erste Monatshälfte im langjährigen Vergleich zu nass aus (Abb. 1). Die Niederschlagssumme im bisherigen Abflussjahr (01.11.2024 bis 17.09.2025) beträgt für Südbayern 754mm (78% vom Mittel 1971 bis 2000) und für Nordbayern 530mm (75% vom Mittel). Der Niederschlags-/Dürreindex (SPI) der letzten 90 Tage zeigt verbreitet normale Verhältnisse, nur ein kleiner Teil Unterfrankens wird als sehr trocken klassifiziert. Im Abflussjahr 2025 hatten bisher alle Monate überdurchschnittliche Monatsmitteltemperaturen und waren somit im Vergleich zum Mittel 1971 bis 2000 zu warm. Die Anzahl der Sommertage mit Höchsttemperaturen von mindestens 25°C reicht derzeit von 27 (Hof) über 56 (München) und 57 (Nürnberg) bis 71 (Regensburg) und überschreitet den langjährigen Vergleichswert vielerorts um 14 Tage. Die Anzahl der heißen Tage mit Höchsttemperaturen von mindestens 30°C beträgt das Zweifache (Hof: 4) bis Dreifache des 30-jährigen Mittels (Augsburg: 15, München: 18).

Fließgewässer:

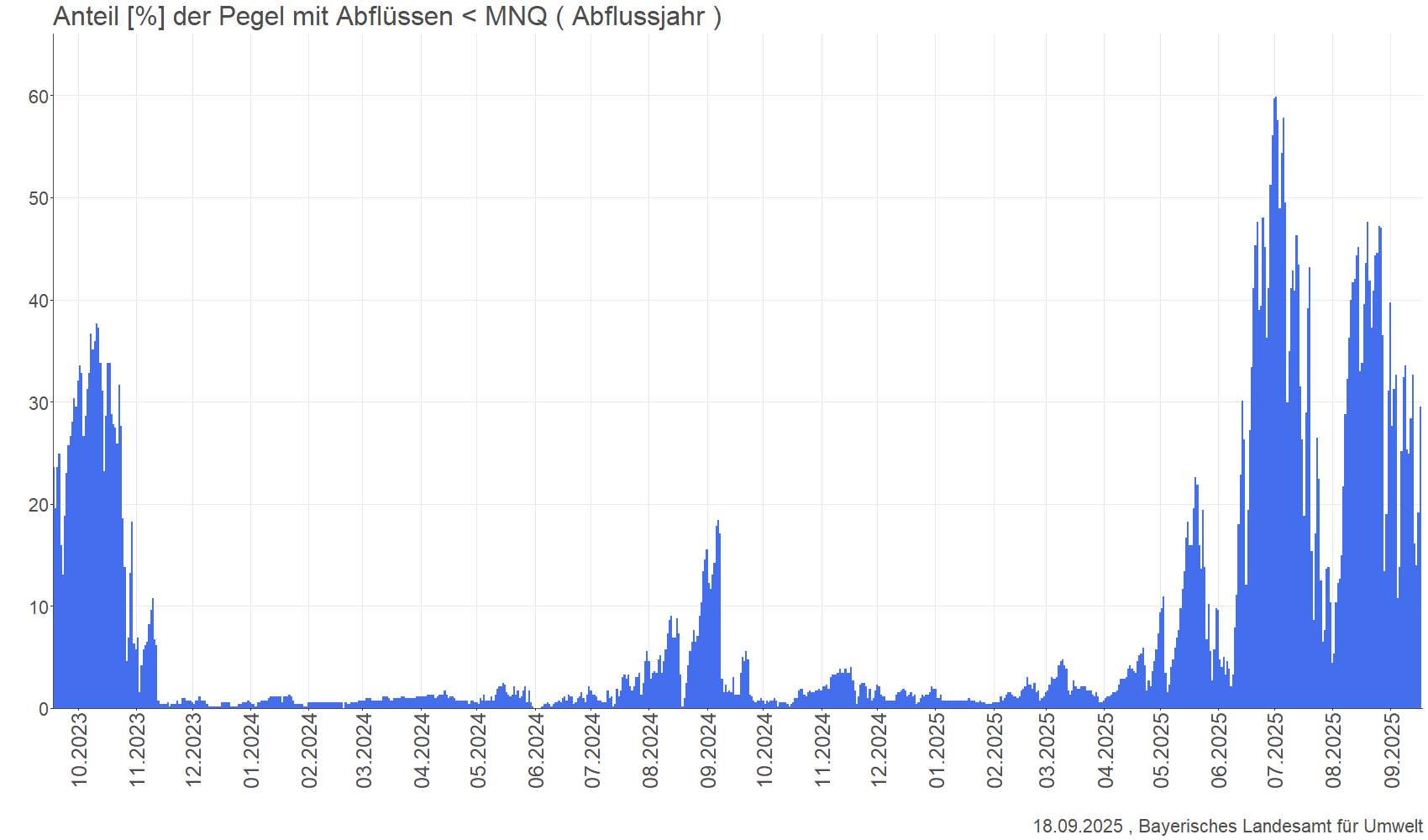

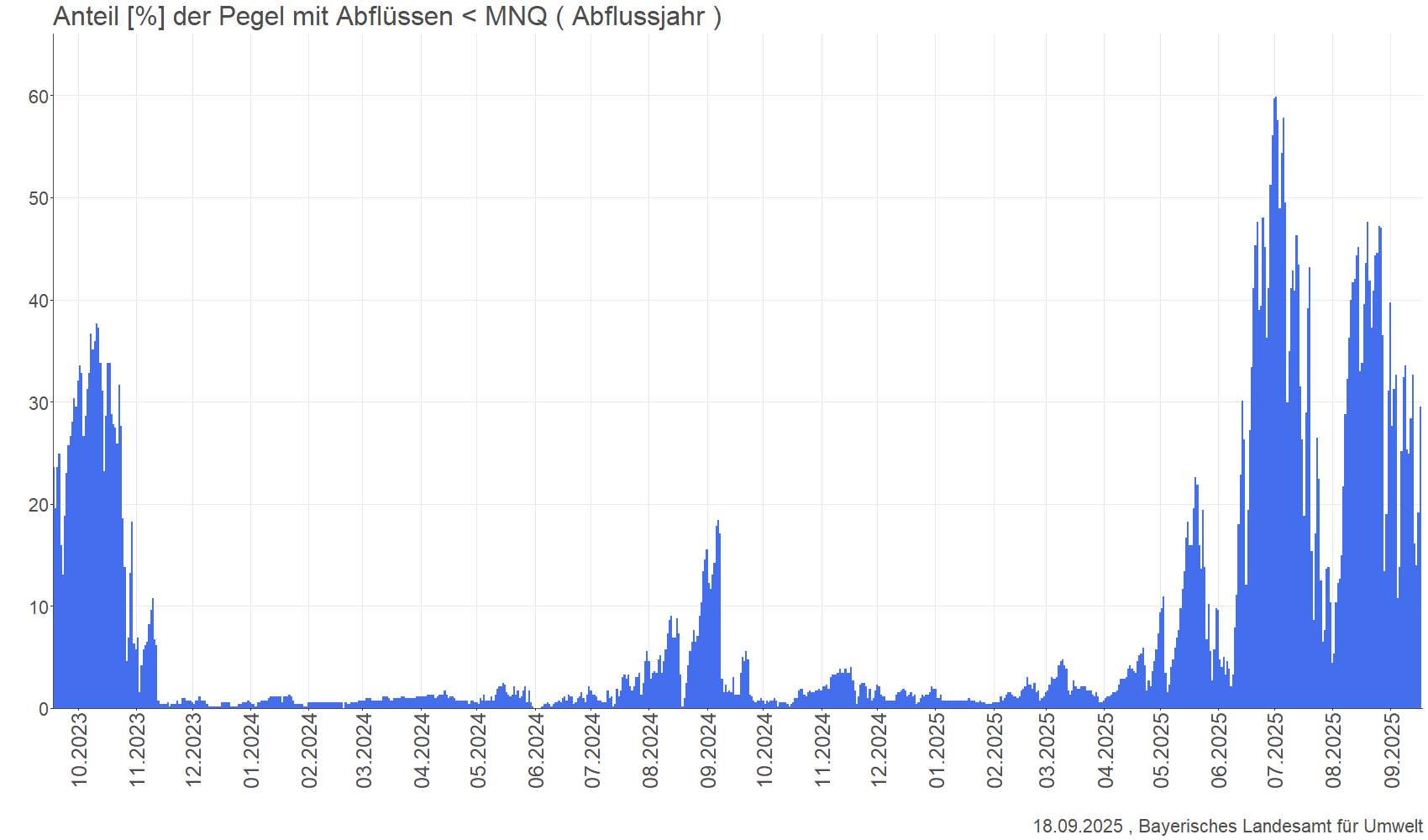

Die regional gefallenen Niederschläge haben die Abflüsse seit Ende August etwas steigen lassen, die Niedrigwassersituation bisher aber noch nicht verändert. Aktuell werden an rund 81% der gewässerkundlichen Pegel niedrige bis sehr niedrige Abflüsse beobachtet. An 29% der Messstellen, vor allem nördlich der Donau und in Niederbayern, ist der mittlere Niedrigwasserabfluss (MNQ) unterschritten (Abb. 3). An einzelnen Pegeln liegen die Abflüsse im Bereich des niedrigsten bisher gemessenen Tageswertes (NQ). Günstiger ist die Abflusssituation derzeit an Fließgewässerabschnitten, die durch Speicherabgaben gestützt werden. Eine solche Abflusserhöhung erfolgt z. B. an der Rednitz/Regnitz durch Abgaben aus dem Rothsee sowie Brombachsee.

Seen und Speicher:

Die Wasserstände an den großen Seen im Süden Bayerns haben sich seit Ende August kaum verändert. An ca. 24% der beobachteten Seen und Speicher werden für die Jahreszeit niedrige Wasserstände und an ca. 6% sehr niedrige Wasserstände registriert.

Die Betriebsräume der staatlichen Wasserspeicher mit der Funktion Niedrigwasseraufhöhung sind derzeit zu 51 bis 100% gefüllt. Diese Volumina können für die Niedrigwasseraufhöhung in Anspruch genommen werden. Davon ausgenommen ist die Trinkwassertalsperre (TWT) Mauthaus, welche aufgrund von Sanierungen derzeit keine Niedrigwasseraufhöhung leistet.

Am Überleitungssystem Donau-Main liegt planmäßiger Normalbetrieb vor. Das Überleitungssystem Donau-Main versorgt somit über den Main-Donau-Kanal unter Mitwirkung des Rothsees das Maingebiet mit Donauwasser.

An der TWT Mauthaus musste zur Durchführung von Sanierungsarbeiten an der Hochwasserentlastungsanlage der Wasserstand im Winter 2024/25 teilabgesenkt werden. Der Betriebsraum ist zu rd. 29% gefüllt. An der TWT Frauenau ist der Betriebsraum zu rd. 56% gefüllt. Beide Trinkwassertalsperren können zur Wasserlieferung an die Fernwasserversorger herangezogen werden.

Grundwasserstände:

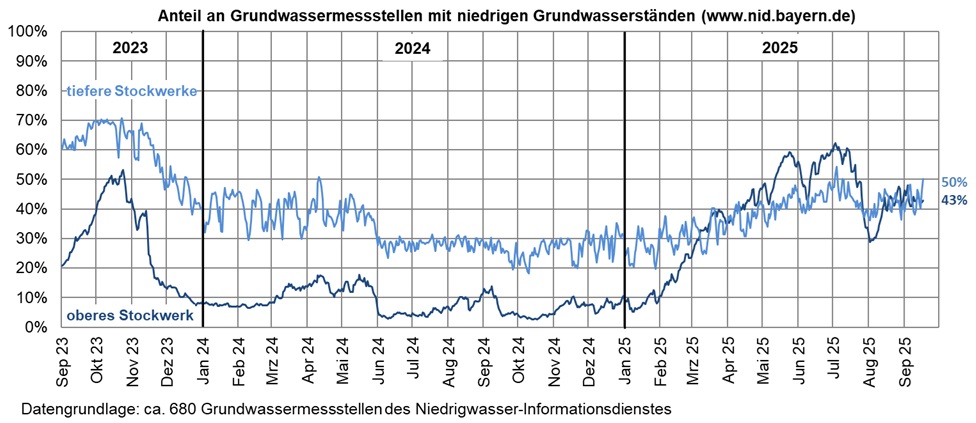

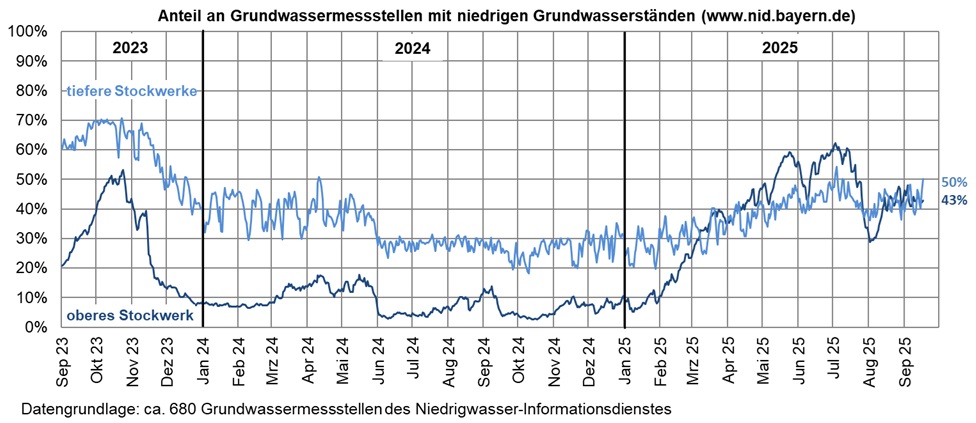

Aktuell weisen rund 43 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen und Quellen niedrige und sehr niedrige Messwerte auf. In den tieferen Grundwasserstockwerken zeigen rund 50 Prozent der Messstellen eine Niedrigwassersituation. Vereinzelt werden neue Niedrigstwerte registriert.

Entwicklung der Grundwasserstände und Quellschüttungen

Das Winterhalbjahr 2024/25 (November bis April) war in Bayern das dritttrockenste der Beobachtungsreihe. Da aber im Winterhalbjahr ein Großteil der jährlichen Grundwasserneubildung aus Niederschlag und die damit einhergehende Erholung der Grundwasserstände stattfindet, hat sich seit ca. Anfang Mai an der Mehrzahl der bayerischen Grundwassermessstellen und Quellen eine Niedrigwassersituation ausgebildet. In vielen Regionen sind somit die positiven Effekte des überdurchschnittlich feuchten und grundwasserneubildungsreichen Jahres 2024 wieder zurückgegangen, bzw. nicht mehr vorhanden (Abb. 2). Dies zeigt sich auch anschaulich im direkten Vergleich der aktuellen Situation Mitte September mit den jeweiligen Verhältnissen zum selben Zeitpunkt der letzten fünf Jahre: 2020: 49%, 2021: 16%, 2022: 54%, 2023: 31%, 2024: 4%, 2025: 43%.

Durchschnittliche Grundwasserverhältnisse werden derzeit noch in Teilen des voralpinen Moränengürtels, in Teilen des Schwäbischen und Fränkischen Jura, in Teilen des Verbreitungsgebietes des Buntsandsteins in Unterfranken sowie bereichsweise in den ergiebigen Grundwasservorkommen entlang der Donau und der Münchner Schotterebene gemessen.

Die zuletzt gefallenen Niederschläge führten insgesamt zu keiner nennenswerten Veränderung der Situation seit Mitte August. Weiterhin sind somit auch viele Quellaustritte aus kleinräumigen Grundwasservorkommen derzeit auf einem sehr niedrigen Niveau, vereinzelt können diese auch vorübergehend versiegen. Bei einer Umstellung auf eine längere kühle und feuchte Witterungsphase wird sich die Niedrigwassersituation im Grundwasser geringfügig entspannen.

Entwicklung der Grundwasserstände in den tieferen Grundwasserstockwerken

Die Anzahl der als niedrig und sehr niedrig klassifizierten Grundwassermessstellen beträgt derzeit rund 50%, was insgesamt eine etwas bessere Situation als in den Jahren 2020 bis 2023 darstellt (2020: 73%, 2021: 58%, 2022: 70%, 2023: 63%, 2024: 27%). Von einer nachhaltigen Erholung der Grundwasservorkommen der tieferen Grundwasserstockwerke auf Grund der neubildungsreicheren Jahre 2023 und 2024 kann jedoch nicht gesprochen werden. Besonders von niedrigen Grundwasserständen betroffen sind aktuell mehrere Messstellen des mittelfränkischen Sandsteinkeupers, Teile des Tertiärs zwischen Alpenvorland und Donau sowie einzelne Messstellen im nördlichen Franken.

Entwicklung der Grundwasserneubildung in den letzten Jahren

Aufgrund der zu geringen Niederschläge der letzten Jahre weist die Grundwasserneubildung in Bayern im Zeitraum 2003 bis 2024 ein mittleres jährliches Defizit von rd. 13% auf. Erst durch das nasse Jahr 2024 konnten die zuletzt gehäuft aufgetretenen Trockenjahre (2015, 2018, 2019, 2020, 2022) wieder etwas ausgeglichen werden.

Trinkwasserversorgung:

Die öffentliche Trinkwasserversorgung in Bayern ist gewährleistet. Beobachtet werden allerdings – wie schon bisher im Sommerhalbjahr – bei einer Reihe von Quellen und Brunnen der Wasserversorgung geringe Quellschüttungen und niedrige bzw. sinkende Grundwasserstände. Die Niederschläge im Juli stabilisierten vorübergehend die Situation. Gegenüber den Sommermonaten sind nun im beginnenden Herbst i.d.R. die Wasserbedarfe (Wasserabgaben der Wasserversorger an die Verbraucher) geringer, die zu einer Entlastung beitragen können. Aktuell zeigen sich zumeist keine Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung. Wie bereits in den letzten Wochen kann es jedoch zu vereinzelten, lokal beschränkten temporären Engpässen in der öffentlichen Trinkwasserversorgung kommen. Betroffen sind eher kleinere Wasserversorger und eher solche mit Quellwassernutzungen. In einigen Fällen ergriffen Wasserversorger folgende Maßnahmen: vorsorglicher Aufruf zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser, Anordnung über Beschränkungen des Gebrauchs (z.B. Einschränkungen zur Befüllung von Swimmingpools und bei Bewässerung).

Gewässerökologie Fließgewässer und Seen:

Die ökologische Situation in unseren Fließgewässern wird stark von der Wassertemperatur, dem Sauerstoffgehalt, dem Abfluss/Wasserstand und der Strömung beeinflusst. Während die Wassertemperatur jahreszeitlich bedingt als unkritisch betrachtet werden kann, weisen noch immer viele Fließgewässer niedrige Abflüsse auf. Besonders die häufig schon lang andauernden niedrigen Abflussverhältnisse bis hin zur Austrocknung können die Lebensraumqualität einschränken. In den Flussperlmuschelbächen im Landkreis Hof wird als Schutzmaßnahme daher weiterhin Wasser aus einer Teichanlage zur Aufrechterhaltung einer minimalen Wasserführung abgegeben.

Fischsterben im Zusammenhang mit der Niedrigwasserlage sind nicht bekannt.

In Kahl am Main treten momentan relativ niedrige, aber noch unkritische, Sauerstoff-Werte auf.

Entwicklung in den Seen

Die Gewässerökologie der großen und tiefen Seen wird maßgeblich von der Temperaturentwicklung im Jahresverlauf geprägt. Die kühle Witterung der letzten Wochen zusammen mit einer geringeren Sonnenstrahlung sorgen grundsätzlich für einen Rückgang der sommerlichen Entwicklung von Algen und untergetauchten Wasserpflanzen. Massenentwicklungen von Mikroorganismen, die zu Badewarnungen und Badeverboten führen, sind nicht mehr aufgetreten. Diese könnten sich mit der vorhergesagten kurzzeitigen Schönwetterphase des Wochenendes vereinzelt vorübergehend entwickeln, sind aber mit dem voraussichtlichen kühlen wechselhaften Wetter in der kommenden Woche unwahrscheinlich.

Die Wasserstände der natürlichen Seen sind zwar weiter leicht gesunken, lassen jedoch keine weiteren Beeinträchtigungen der Uferökologie erwarten.

Ausblick:

Die derzeitige Basis-Witterungsvorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klassifiziert von den nächsten vier Kalenderwochen (KW 39 bis 42) drei als zu feucht (KW 39, 40 und 42) und die KW 41 als normal. Die derzeitige Prognose der Lufttemperatur geht von drei zu warmen (KW 39, 40 und 42) und einer normalen Woche (KW 41) aus. Diese Einstufungen der DWD-Witterungsvorhersage ergeben sich aus dem Vergleich mit dem Referenzzeitraum 2005 bis 2024.

Bei der vorhergesagten wechselhaften Witterung kann sich die Niedrigwasserlage nur leicht ändern.

Witterung:

Im bisherigen September gelangten bei häufiger südwestlicher bis westlicher Strömung alle zwei bis drei Tage neue Tiefdruckgebiete mit flächenhaften Regenfällen nach Bayern und deshalb fällt die erste Monatshälfte im langjährigen Vergleich zu nass aus (Abb. 1). Die Niederschlagssumme im bisherigen Abflussjahr (01.11.2024 bis 17.09.2025) beträgt für Südbayern 754mm (78% vom Mittel 1971 bis 2000) und für Nordbayern 530mm (75% vom Mittel). Der Niederschlags-/Dürreindex (SPI) der letzten 90 Tage zeigt verbreitet normale Verhältnisse, nur ein kleiner Teil Unterfrankens wird als sehr trocken klassifiziert. Im Abflussjahr 2025 hatten bisher alle Monate überdurchschnittliche Monatsmitteltemperaturen und waren somit im Vergleich zum Mittel 1971 bis 2000 zu warm. Die Anzahl der Sommertage mit Höchsttemperaturen von mindestens 25°C reicht derzeit von 27 (Hof) über 56 (München) und 57 (Nürnberg) bis 71 (Regensburg) und überschreitet den langjährigen Vergleichswert vielerorts um 14 Tage. Die Anzahl der heißen Tage mit Höchsttemperaturen von mindestens 30°C beträgt das Zweifache (Hof: 4) bis Dreifache des 30-jährigen Mittels (Augsburg: 15, München: 18).

Fließgewässer:

Die regional gefallenen Niederschläge haben die Abflüsse seit Ende August etwas steigen lassen, die Niedrigwassersituation bisher aber noch nicht verändert. Aktuell werden an rund 81% der gewässerkundlichen Pegel niedrige bis sehr niedrige Abflüsse beobachtet. An 29% der Messstellen, vor allem nördlich der Donau und in Niederbayern, ist der mittlere Niedrigwasserabfluss (MNQ) unterschritten (Abb. 3). An einzelnen Pegeln liegen die Abflüsse im Bereich des niedrigsten bisher gemessenen Tageswertes (NQ). Günstiger ist die Abflusssituation derzeit an Fließgewässerabschnitten, die durch Speicherabgaben gestützt werden. Eine solche Abflusserhöhung erfolgt z. B. an der Rednitz/Regnitz durch Abgaben aus dem Rothsee sowie Brombachsee.

Seen und Speicher:

Die Wasserstände an den großen Seen im Süden Bayerns haben sich seit Ende August kaum verändert. An ca. 24% der beobachteten Seen und Speicher werden für die Jahreszeit niedrige Wasserstände und an ca. 6% sehr niedrige Wasserstände registriert.

Die Betriebsräume der staatlichen Wasserspeicher mit der Funktion Niedrigwasseraufhöhung sind derzeit zu 51 bis 100% gefüllt. Diese Volumina können für die Niedrigwasseraufhöhung in Anspruch genommen werden. Davon ausgenommen ist die Trinkwassertalsperre (TWT) Mauthaus, welche aufgrund von Sanierungen derzeit keine Niedrigwasseraufhöhung leistet.

Am Überleitungssystem Donau-Main liegt planmäßiger Normalbetrieb vor. Das Überleitungssystem Donau-Main versorgt somit über den Main-Donau-Kanal unter Mitwirkung des Rothsees das Maingebiet mit Donauwasser.

An der TWT Mauthaus musste zur Durchführung von Sanierungsarbeiten an der Hochwasserentlastungsanlage der Wasserstand im Winter 2024/25 teilabgesenkt werden. Der Betriebsraum ist zu rd. 29% gefüllt. An der TWT Frauenau ist der Betriebsraum zu rd. 56% gefüllt. Beide Trinkwassertalsperren können zur Wasserlieferung an die Fernwasserversorger herangezogen werden.

Grundwasserstände:

Aktuell weisen rund 43 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen und Quellen niedrige und sehr niedrige Messwerte auf. In den tieferen Grundwasserstockwerken zeigen rund 50 Prozent der Messstellen eine Niedrigwassersituation. Vereinzelt werden neue Niedrigstwerte registriert.

Entwicklung der Grundwasserstände und Quellschüttungen

Das Winterhalbjahr 2024/25 (November bis April) war in Bayern das dritttrockenste der Beobachtungsreihe. Da aber im Winterhalbjahr ein Großteil der jährlichen Grundwasserneubildung aus Niederschlag und die damit einhergehende Erholung der Grundwasserstände stattfindet, hat sich seit ca. Anfang Mai an der Mehrzahl der bayerischen Grundwassermessstellen und Quellen eine Niedrigwassersituation ausgebildet. In vielen Regionen sind somit die positiven Effekte des überdurchschnittlich feuchten und grundwasserneubildungsreichen Jahres 2024 wieder zurückgegangen, bzw. nicht mehr vorhanden (Abb. 2). Dies zeigt sich auch anschaulich im direkten Vergleich der aktuellen Situation Mitte September mit den jeweiligen Verhältnissen zum selben Zeitpunkt der letzten fünf Jahre: 2020: 49%, 2021: 16%, 2022: 54%, 2023: 31%, 2024: 4%, 2025: 43%.

Durchschnittliche Grundwasserverhältnisse werden derzeit noch in Teilen des voralpinen Moränengürtels, in Teilen des Schwäbischen und Fränkischen Jura, in Teilen des Verbreitungsgebietes des Buntsandsteins in Unterfranken sowie bereichsweise in den ergiebigen Grundwasservorkommen entlang der Donau und der Münchner Schotterebene gemessen.

Die zuletzt gefallenen Niederschläge führten insgesamt zu keiner nennenswerten Veränderung der Situation seit Mitte August. Weiterhin sind somit auch viele Quellaustritte aus kleinräumigen Grundwasservorkommen derzeit auf einem sehr niedrigen Niveau, vereinzelt können diese auch vorübergehend versiegen. Bei einer Umstellung auf eine längere kühle und feuchte Witterungsphase wird sich die Niedrigwassersituation im Grundwasser geringfügig entspannen.

Entwicklung der Grundwasserstände in den tieferen Grundwasserstockwerken

Die Anzahl der als niedrig und sehr niedrig klassifizierten Grundwassermessstellen beträgt derzeit rund 50%, was insgesamt eine etwas bessere Situation als in den Jahren 2020 bis 2023 darstellt (2020: 73%, 2021: 58%, 2022: 70%, 2023: 63%, 2024: 27%). Von einer nachhaltigen Erholung der Grundwasservorkommen der tieferen Grundwasserstockwerke auf Grund der neubildungsreicheren Jahre 2023 und 2024 kann jedoch nicht gesprochen werden. Besonders von niedrigen Grundwasserständen betroffen sind aktuell mehrere Messstellen des mittelfränkischen Sandsteinkeupers, Teile des Tertiärs zwischen Alpenvorland und Donau sowie einzelne Messstellen im nördlichen Franken.

Entwicklung der Grundwasserneubildung in den letzten Jahren

Aufgrund der zu geringen Niederschläge der letzten Jahre weist die Grundwasserneubildung in Bayern im Zeitraum 2003 bis 2024 ein mittleres jährliches Defizit von rd. 13% auf. Erst durch das nasse Jahr 2024 konnten die zuletzt gehäuft aufgetretenen Trockenjahre (2015, 2018, 2019, 2020, 2022) wieder etwas ausgeglichen werden.

Trinkwasserversorgung:

Die öffentliche Trinkwasserversorgung in Bayern ist gewährleistet. Beobachtet werden allerdings – wie schon bisher im Sommerhalbjahr – bei einer Reihe von Quellen und Brunnen der Wasserversorgung geringe Quellschüttungen und niedrige bzw. sinkende Grundwasserstände. Die Niederschläge im Juli stabilisierten vorübergehend die Situation. Gegenüber den Sommermonaten sind nun im beginnenden Herbst i.d.R. die Wasserbedarfe (Wasserabgaben der Wasserversorger an die Verbraucher) geringer, die zu einer Entlastung beitragen können. Aktuell zeigen sich zumeist keine Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung. Wie bereits in den letzten Wochen kann es jedoch zu vereinzelten, lokal beschränkten temporären Engpässen in der öffentlichen Trinkwasserversorgung kommen. Betroffen sind eher kleinere Wasserversorger und eher solche mit Quellwassernutzungen. In einigen Fällen ergriffen Wasserversorger folgende Maßnahmen: vorsorglicher Aufruf zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser, Anordnung über Beschränkungen des Gebrauchs (z.B. Einschränkungen zur Befüllung von Swimmingpools und bei Bewässerung).

Gewässerökologie Fließgewässer und Seen:

Die ökologische Situation in unseren Fließgewässern wird stark von der Wassertemperatur, dem Sauerstoffgehalt, dem Abfluss/Wasserstand und der Strömung beeinflusst. Während die Wassertemperatur jahreszeitlich bedingt als unkritisch betrachtet werden kann, weisen noch immer viele Fließgewässer niedrige Abflüsse auf. Besonders die häufig schon lang andauernden niedrigen Abflussverhältnisse bis hin zur Austrocknung können die Lebensraumqualität einschränken. In den Flussperlmuschelbächen im Landkreis Hof wird als Schutzmaßnahme daher weiterhin Wasser aus einer Teichanlage zur Aufrechterhaltung einer minimalen Wasserführung abgegeben.

Fischsterben im Zusammenhang mit der Niedrigwasserlage sind nicht bekannt.

In Kahl am Main treten momentan relativ niedrige, aber noch unkritische, Sauerstoff-Werte auf.

Entwicklung in den Seen

Die Gewässerökologie der großen und tiefen Seen wird maßgeblich von der Temperaturentwicklung im Jahresverlauf geprägt. Die kühle Witterung der letzten Wochen zusammen mit einer geringeren Sonnenstrahlung sorgen grundsätzlich für einen Rückgang der sommerlichen Entwicklung von Algen und untergetauchten Wasserpflanzen. Massenentwicklungen von Mikroorganismen, die zu Badewarnungen und Badeverboten führen, sind nicht mehr aufgetreten. Diese könnten sich mit der vorhergesagten kurzzeitigen Schönwetterphase des Wochenendes vereinzelt vorübergehend entwickeln, sind aber mit dem voraussichtlichen kühlen wechselhaften Wetter in der kommenden Woche unwahrscheinlich.

Die Wasserstände der natürlichen Seen sind zwar weiter leicht gesunken, lassen jedoch keine weiteren Beeinträchtigungen der Uferökologie erwarten.

Ausblick:

Die derzeitige Basis-Witterungsvorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klassifiziert von den nächsten vier Kalenderwochen (KW 39 bis 42) drei als zu feucht (KW 39, 40 und 42) und die KW 41 als normal. Die derzeitige Prognose der Lufttemperatur geht von drei zu warmen (KW 39, 40 und 42) und einer normalen Woche (KW 41) aus. Diese Einstufungen der DWD-Witterungsvorhersage ergeben sich aus dem Vergleich mit dem Referenzzeitraum 2005 bis 2024.

Bei der vorhergesagten wechselhaften Witterung kann sich die Niedrigwasserlage nur leicht ändern.

Abb.1: Abweichungen vom mittleren Monatsniederschlag (1971-2000) für die Regionen Nordbayern (Bayern, nördlich der Donau) und Südbayern (Bayern, südlich der Donau) im Verlauf der letzten 2 Jahre.

Abb.2: Anteil an Grundwassermessstellen und Quellen mit der Klassifizierung niedrig, sehr niedrig bzw. neuer Niedrigstwert im oberen Grundwasserstockwerk (dunkelblaue Linie) und den tieferen Stockwerken (blaue Linie) im Verlauf der letzten 2 Jahre.

Abb.3: Anteil der Pegel an Fließgewässern mit einer Klassifizierung sehr niedrig im Verlauf der letzten 2 Jahre.